Había una vez un vasto y hermoso bosque que respiraba vida en cada rincón. En el corazón de ese bosque, entre las raíces de un gran roble milenario, crecía una extraña y maravillosa planta. Esa planta era distinta a cualquier otra, pues en su centro tenía una única flor que no florecía como las demás. En lugar de pétalos, de su centro brotaba algo peculiar: una pequeña teta redonda y tersa, cubierta por suaves gotas de rocío que brillaban bajo la luz del sol.

Los animales del bosque observaban con asombro y respeto esta planta. No se atrevían a acercarse demasiado, pues sabían que aquella teta tenía un poder especial, algo que aún no entendían pero que podían sentir profundamente en sus corazones. Las abejas volaban alrededor de ella, pero no recolectaban su néctar, como si aquel misterio vegetal estuviese reservado para un momento más grande y más vital.

Con el paso de las estaciones, la planta seguía creciendo y su teta se volvía más prominente, irradiando una suave fragancia que llenaba el aire. Pronto, los habitantes del bosque notaron algo asombroso: donde la fragancia de la planta se extendía, la vida florecía con más intensidad. Los árboles daban frutos más dulces, las flores crecían con colores más vibrantes, y los ríos corrían con una pureza cristalina que nunca antes habían tenido. Los animales del bosque se volvían más sanos y fuertes, y la tierra misma parecía renovarse, como si la naturaleza bebiera de una fuente de energía inagotable.

Un día, el viento trajo consigo a una niña de piel morena, quien vivía en una pequeña aldea cerca del bosque. Su nombre era Teresa, y tenía una conexión especial con la naturaleza desde que era pequeña. Los árboles la llamaban, los ríos susurraban su nombre, y los animales la seguían con confianza. Fue así como, una tarde mientras recogía flores, sintió el aroma de la misteriosa planta y decidió seguirlo, adentrándose en el corazón del bosque.

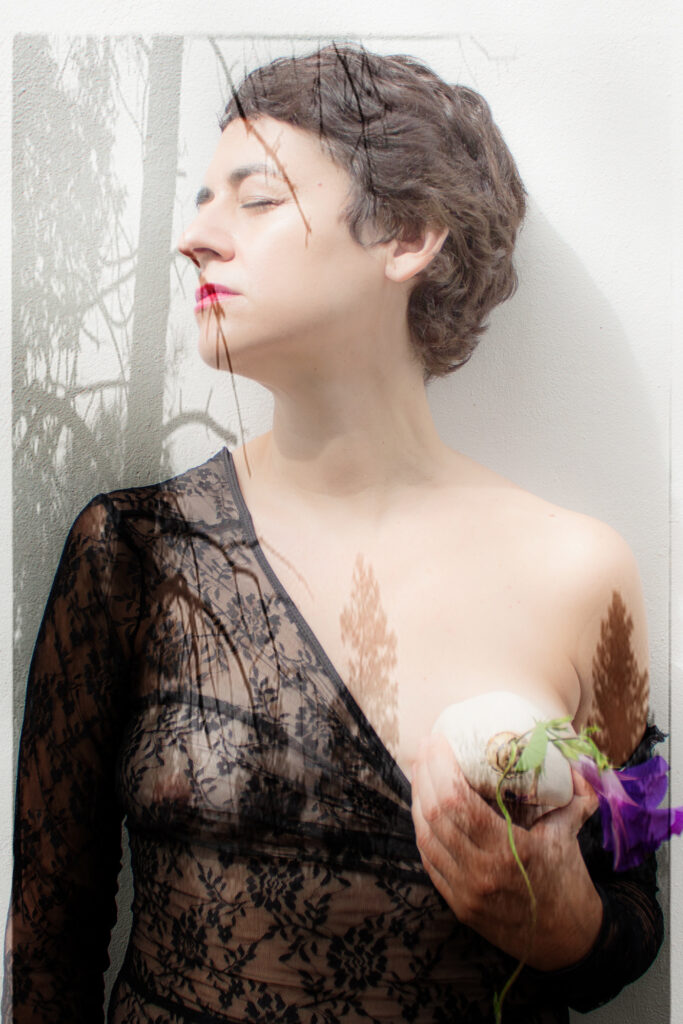

Al llegar al gran roble, Teresa vio por primera vez la planta de la teta florecida. Se acercó con cuidado, observando cómo brillaba bajo la luz dorada del sol que se filtraba entre las ramas. Sabía que aquello que veía era sagrado, un símbolo de la vida misma, de la naturaleza en su forma más pura y generosa.

Con una intuición que parecía venir de las mismas raíces del bosque, Teresa entendió lo que debía hacer. Con suavidad y reverencia, se inclinó hacia la teta florecida y la tocó con la yema de los dedos. En ese instante, sintió una ola de calidez recorrer su cuerpo, como si el mismo pulso de la tierra fluyera a través de ella. La teta, entonces, comenzó a emanar un líquido claro y dulce que Teresa supo que era el néctar de la vida.

Con cada gota que caía sobre la tierra, la naturaleza a su alrededor vibraba con una energía nueva. Los árboles crecían más altos, las flores brotaban en todas direcciones, y los animales parecían más felices que nunca. Teresa recogió un poco del néctar en sus manos y lo bebió con gratitud. En ese instante, sintió cómo su cuerpo se conectaba profundamente con el latido del bosque, como si se hubiera convertido en una con la tierra misma.

Durante los días siguientes, la niña regresaba cada atardecer al gran roble, y cada vez que tocaba la teta florecida, la vida en el bosque se hacía más abundante. Pronto, la noticia de la niña y la planta mágica llegó a los oídos de los ancianos de su aldea, quienes se maravillaron ante lo que Teresa les contaba. Sabían que esa planta era un regalo de la naturaleza, una manifestación de su poder generador, una ofrenda para sanar y nutrir la tierra.

Sin embargo, Teresa comprendió que el poder de la planta no debía ser tomado a la ligera. Su néctar, aunque milagroso, solo podía compartirse con aquellos que respetaban la naturaleza y vivían en armonía con ella. Por eso, ella misma se convirtió en guardiana de la teta florecida, asegurándose de que su poder solo se usara para el bien, para proteger y restaurar la vida en su forma más pura.

Así, el bosque floreció aún más con el paso de los años, y los animales y plantas vivieron en un equilibrio perfecto. Y aunque Teresa creció y se convirtió en una mujer sabia, nunca olvidó aquel día en que la naturaleza le había revelado su más profundo secreto. Bajo el gran roble, la planta continuó floreciendo, con la teta en el centro de su ser, un símbolo eterno del ciclo de la vida, del dar y recibir, y de la profunda conexión que une a todos los seres que caminan, nadan, o vuelan sobre la tierra.

Y así, el bosque vivió para siempre bajo la protección de su guardiana y la generosidad de aquella flor mágica, donde la naturaleza misma se alimentaba y renacía, sin fin.